前回、声門下のみならず声門部病変を含む場合の対処の仕方についての説明をいたしましたが、今回はこの病態に対する手術について説明いたします。

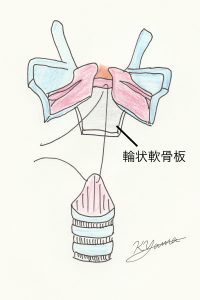

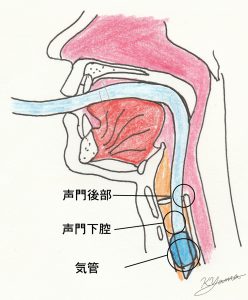

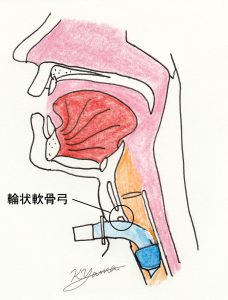

声門下狭窄は基本的には輪状軟骨弓部の部分が全周軟骨で囲まれているために粘膜の圧迫が起こりやすいことから起こる病態ですが、声門後部狭窄は披裂間靭帯の瘢痕狭窄によるものです。

声門下狭窄は基本的には輪状軟骨弓部の部分が全周軟骨で囲まれているために粘膜の圧迫が起こりやすいことから起こる病態ですが、声門後部狭窄は披裂間靭帯の瘢痕狭窄によるものです。

しかし、声門後部狭窄の状態は、瘢痕狭窄だけが問題とは限りません。披裂輪状関節がAnkylosis(固着)を起こしているか、輪状軟骨が輪状軟骨炎を起こし破壊されているかによって病態が異なり、術式が少しずつ異なっていきます。

これらは、術前の内視鏡検査にてある程度判りますが、輪状軟骨炎の痕跡は手術中にしかわからないことも多く、術中に術式を変更する必要が度々あります。

私がスペインにいた時、色々な程度の狭窄の手術を経験しましたがPearsonの手術は基本的な手術として扱われており、それより複雑な喉頭截開(甲状軟骨を縦に切開して開く)を併用する術式を総称してCouraudの手術と呼んでいました。

スペインの時の上司であったProf. TarrazonaはCouraudから直接学んだ数少ない後継者の一人で、彼からCouraudの原法を一通り習得することができたのは非常に幸運でした。残念ながらこの術式を一定数の経験を持って行っている人は現在では非常に少ないと言わざるを得ないようです。

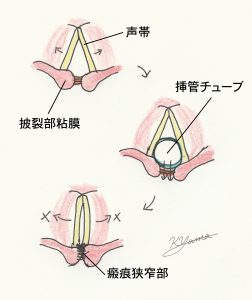

左図はCouraudの手術の中で最もシンプルなもので披裂間靭帯の瘢痕狭窄のみの場合に行われていた術式です。

左図はCouraudの手術の中で最もシンプルなもので披裂間靭帯の瘢痕狭窄のみの場合に行われていた術式です。

これは、関節固着や輪状軟骨炎による軟骨壊死などがなければ、問題となる瘢痕および粘膜を切除するだけで良いため、操作としては他の術式よりシンプルになります。

ただしこの場合は術後しばらく気管切開を温存して、声門後部の再狭窄を防ぐためにしばらくステンティングが必要となります。

これ以外にも披裂輪状関節がAnkylosis(固着)に必要な術式、輪状軟骨炎による軟骨破壊のある場合の術式はさらに複雑で今回は割愛しますが、見よう見まねではなかなか難しい術式だと言わざるを得ないようです。

成人の声門部・声門下狭窄の典型的な発症の仕方は、肺炎や心筋梗塞などで長期に挿管されていたようなケースです。

成人の声門部・声門下狭窄の典型的な発症の仕方は、肺炎や心筋梗塞などで長期に挿管されていたようなケースです。 これは外科的に行う場合は直視で正確に気管切開の高さを確認できるのに対して、セルジンガー法ではブラインドで行うことにより、高すぎる位置にて気管切開が行われることによって輪状軟骨弓が損傷されることが原因です。

これは外科的に行う場合は直視で正確に気管切開の高さを確認できるのに対して、セルジンガー法ではブラインドで行うことにより、高すぎる位置にて気管切開が行われることによって輪状軟骨弓が損傷されることが原因です。