成人の声門部・声門下狭窄の典型的な発症の仕方は、肺炎や心筋梗塞などで長期に挿管されていたようなケースです。

成人の声門部・声門下狭窄の典型的な発症の仕方は、肺炎や心筋梗塞などで長期に挿管されていたようなケースです。

元々の病気が改善し人工呼吸器が外れたのち抜管したところ、すぐにあるいは徐々に呼吸がしにくくなり、検査してみると気道の閉塞が見つかり気管切開になるというパターンです。

小児においても理屈的には同じことが起こるのですが、経験上、成人の場合は狭窄のみならず輪状軟骨の壊死が起こっていたり局所の反応が激しいことが時々あります。

これは、糖尿病などの原病がベースにあるために圧迫壊死が起こりやすかったり、軟骨自体が加齢変化で骨化していたりということが原因になっていると考えられ、状態によってケースバイケースで術式を変更する必要があります。

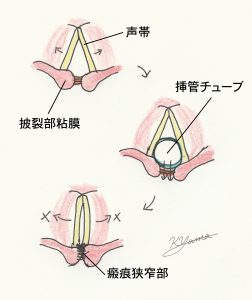

声門下狭窄単独の場合は、Pearsonの手術が用いられることは以前述べましたが、声門部・声門下狭窄の場合は、いわば二つの病気が並列に存在している状態であり、Pearsonの手術だけでは、治療はできません。この状態が難しいところは、この並列の病態を同時に治療する術式が要求されることです。

また、声門部の病態が靭帯の壊死からくる瘢痕によるものだけなのか、披裂輪状関節の固着があるか、輪状軟骨への炎症の波及による壊死があるのかによって術式が変わっていくため、最終的には手術中に術式を決定する必要が出てきます。

このようなケースは、Pearsonの手術以降の課題となり、同じくPearsonとフランス・ボルドーのLouis Couraudという胸部外科医によっていくつかの手術が開発されていきます。

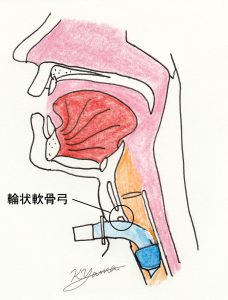

これは外科的に行う場合は直視で正確に気管切開の高さを確認できるのに対して、セルジンガー法ではブラインドで行うことにより、高すぎる位置にて気管切開が行われることによって輪状軟骨弓が損傷されることが原因です。

これは外科的に行う場合は直視で正確に気管切開の高さを確認できるのに対して、セルジンガー法ではブラインドで行うことにより、高すぎる位置にて気管切開が行われることによって輪状軟骨弓が損傷されることが原因です。 真ん中の図は挿管チューブが入っています。背中の部分が接していますが、直接の圧迫が

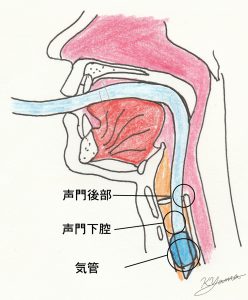

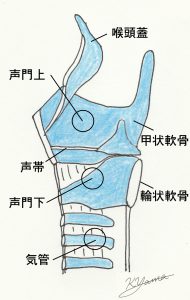

真ん中の図は挿管チューブが入っています。背中の部分が接していますが、直接の圧迫が 左図にあるように、輪状軟骨は声帯と気管の間に存在します。声帯は輪状軟骨の上に乗っかる形で存在する披裂軟骨から出ており、輪状軟骨はこの披裂軟骨を支持する働きがあります。

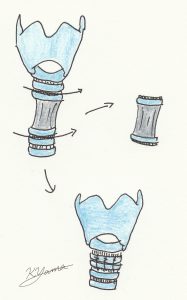

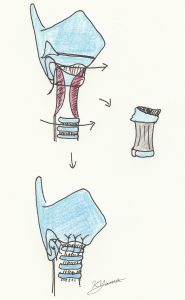

左図にあるように、輪状軟骨は声帯と気管の間に存在します。声帯は輪状軟骨の上に乗っかる形で存在する披裂軟骨から出ており、輪状軟骨はこの披裂軟骨を支持する働きがあります。 左の図はPearsonの手術を横から見た模式図です。

左の図はPearsonの手術を横から見た模式図です。